08/09/2023 (2023-09-08)

Par Nicolas Bonnal

Je dirais que la correspondance de Flaubert est le plus grand livre du monde moderne, devant même le Zarathoustra de Nietzsche, et qu’il est gratuit, à télécharger en plusieurs volumes sur le site Gallica de la bibliothèque nationale, dont on saluera le travail. Il y a des milliers de pages, alors perdez-vous-y.

Flaubert a compris le désastre impérial de Napoléon III, désastre métaphysique et moral avant tout.

En 1853 il écrivait déjà à Louise Colet cette sentence définitive sur notre modernité désastreuse et notre présent permanent :

« 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. »

Ceci dit, on a pu descendre plus bas, notamment en 1870, en 1940, en 1968, ou sous le binôme Macron-Hollande. Comme dit un ami nommé Sylvain, et prof d’informatique dans une fac privée américaine (essayez, cela ouvre l’esprit) : « en France quand on touche le fond on creuse encore ».

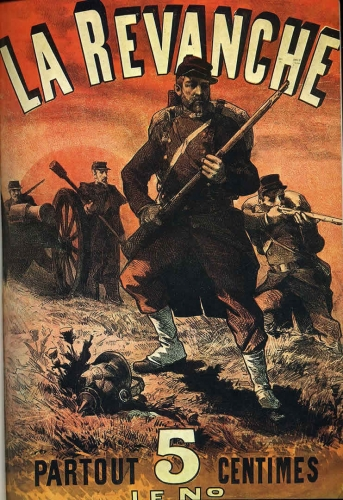

Mais voyons 1870. J’en ai parlé citant Maxime du Camp (qui souligne la légèreté française face au sérieux prussien) ou Renan (qui vaticine une victoire russe après celle allemande en Europe). 1870 ouvre la porte de la rapide décadence matérielle, morale et culturelle de la France, jadis modèle et âme de cette Europe. La république sera pire que l’empire, et le bilan de la troisième république fut à tous égards désastreux, y compris sur le plan moral avec entre autres les crimes du colonialisme inutile.

1870… L’époque est déjà assez nihiliste et Flaubert écrit du reste :

« On se paye de mots dans cette question de l’immortalité, car la question est de savoir si le moi persiste. L’affirmative me paraît une outrecuidance de notre orgueil, une protestation de notre faiblesse contre l’ordre éternel. La mort n’a peut-être pas plus de secrets à nous révéler que la vie. Quelle année de malédiction ! Il me semble que je suis perdu dans le désert. »

L’année est mauvaise déjà en juin, et il le rappelle :

« Je ne suis pas plus gai que vous, car l’année a été, pour moi, atroce. J’ai enterré presque tous mes amis ou du moins les plus intimes. En voici la liste : Bouilhet, Sainte-Beuve, Jules de Goncourt Duplan le secrétaire de Cernuschi, et ce n’est pas tout. »

Mais démarrons. La guerre arrive, les esprits en France sont enflammés, et on cherche à se prendre une énième rouste. Le 22 juillet, Flaubert écrit à George Sand (une gauchiste caviar adorée aussi par Tocqueville) :

« Que devenez-vous, chère maître, vous et les vôtres ? Moi, je suis écœuré, navré par la bêtise de mes compatriotes. L’irrémédiable barbarie de l’humanité m’emplit d’une tristesse noire. Cet enthousiasme, qui n’a pour mobile, aucune idée, me donne envie de crever pour ne plus le voir. »

Les raisons :

« Le bon Français veut se battre 1° parce qu’il est jaloux de la Prusse ; parce que l’état naturel de l’homme est la sauvagerie ; 3° parce que la guerre contient en soi un élément mystique qui transporte les foules. »

Le trait de génie ensuite :

« En sommes-nous revenus aux guerres de races ? J’en ai peur. »

Après notre artiste en remet une louche sur le bourgeois sartrien d’alors :

« Le bourgeois d’ici ne tient plus. Il trouve que la Prusse était trop insolente et veut “se venger”. »

Le 3 août Flaubert revient sur ce bellicisme insensé (cf. le « Français parfaitement enthousiaste » de Louis-Ferdinand Céline, avant la raclée de juin 40) :

« Je vous assure qu’ici on se ferait assommer si on s’avisait de prêcher la paix. Quoi qu’il advienne, nous sommes reculés pour longtemps. »

Le génie ensuite. Flaubert insiste sur le racisme entre petits blancs :

« Les guerres de races vont peut-être recommencer. On verra, avant un siècle, plusieurs millions d’hommes s’entre-tuer en une séance. Tout l’orient contre toute l’Europe, l’ancien monde contre le nouveau. Pourquoi pas ? »

Mais il voit aussi dans cette grosse guerre une malédiction liée à Suez (tiens, tiens…) et la grande industrie :

« Les grands travaux collectifs comme l’isthme de Suez sont peut-être, sous une autre forme, des ébauches et des préparations dont nous n’avons pas idée. »

À cette époque la France plonge vite dans la misère (et on nous fait le coup des cinq milliards payés rubis sur l’ongle…) :

« La misère s’annonce bien. Tout le monde est dans la gêne, à commencer par moi. Mais nous étions peut-être trop habitués au confortable et à la tranquillité. »

Comme toujours Flaubert regrette un bon vieux temps qu’il sait pourri pourtant :

« Nous nous enfoncions dans la matière. Il faut revenir à la grande tradition, ne plus tenir à la vie, au bonheur, à l’argent, ni à rien ; être ce qu’étaient nos grands-pères, des personnes légères, gazeuses. Autrefois on passait sa vie à crever de faim. »

Le 17 août, encore à George Sand :

« Je suis arrivé à Paris lundi et j’en suis reparti mercredi. Je connais maintenant le fond du Parisien et j’ai fait dans mon cœur des excuses aux plus féroces politiques de 1793. Maintenant, je les comprends. Quelle bêtise quelle lâcheté, quelle ignorance, quelle présomption ! Mes compatriotes me donnent envie de vomir. Ils sont à mettre dans le même sac qu’Isidore. Ce peuple mérite peut-être d’être châtié, et j’ai peur qu’il le soit. »

Et ce peuple a régulièrement été châtié et il s’en moque à chaque fois. C’est ce qui fera de Céline le pacifiste enragé et le francophobe dont j’ai parlé.

Puis Flaubert annonce notre ère ubuesque :

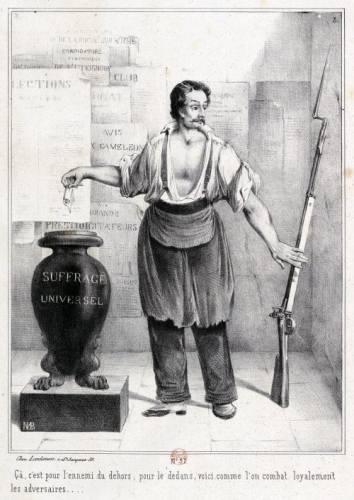

« Voilà où nous a conduits le suffrage universel, dieu nouveau que je trouve aussi bête que l’ancien. N’importe. Vous croyez qu’il en sera démonté, le bon suffrage universel ? Pas du tout. Après Isidore, nous aurons Pignouf 1er. Ce qui me désole dans cette guerre, c’est que les Prussiens ont raison. À leur tour ! Puis à celui des Russes ! »

Déchéance française mais aussi défaite allemande en perspective :

« Nous allons devenir une Pologne, puis une Espagne. Puis ce sera le tour de la Prusse, qui sera mangée par la Russie. Quant à moi, je me regarde comme un homme fini. Ma cervelle ne se rétablira pas. On ne peut plus écrire quand on ne s’estime plus. Je ne demande qu’une chose, c’est à crever, pour être tranquille. »

J’ai cité dans mes chroniques cette grande envolée de Renan, extraite d’une lettre à un célèbre historien allemand :

« Le Slave, dans cinquante ans, saura que c’est vous qui avez fait nom synonyme d’esclave : il verra cette longue exploitation historique de sa race par la vôtre, et le nombre du Slave est le double du vôtre, et le Slave, comme le dragon de l’Apocalypse dont la queue balaye la troisième partie des étoiles, traînera un jour après lui le troupeau de l’Asie centrale, l’ancienne clientèle des Gengis Khan et Tamerlan. »

Flaubert voit la fin d’un dix-neuvième siècle heureux et l’avènement des misères modernes. Il voit un déclin ontologique, comme Nietzsche un peu plus tard (lisez et relisez la deuxième considération sur l’histoire) :

« Nous sommes assaillis de pauvres. Ils commencent à faire des menaces. Les patrouilles de ma milice commenceront la semaine prochaine, et je ne me sens pas disposé à l’indulgence. Ce qu’il y a d’affreux dans cette guerre, c’est qu’elle vous rend méchant. J’ai maintenant le cœur sec comme un caillou et, quoi qu’il advienne, on restera stupide. Nous sommes condamnés à parler des Prussiens jusqu’à la fin de notre vie. »

À Maxime du Camp, il écrit le 29 septembre :

« Ce qui me désole, c’est l’immense bêtise dont nous serons accablés ensuite. Toute gentillesse, comme eût dit Montaigne, est perdue pour longtemps. Un monde nouveau va commencer. On élèvera les enfants dans la haine du Prussien. Le militarisme et le positivisme le plus abject, voilà notre lot désormais à moins que, la poudre purifiant l’air, nous ne sortions de là, au contraire, plus forts et plus sains. »

Pour être honnête j’ai déjà cité Edmond Burke à ce sujet, Burke et son « siècle de philosophes, d’économistes et de sophistes », Burke et cette « chevalerie à jamais en allée »…

The age of chivalry is gone [L’ère de la chevalerie est révolue].

On parle beaucoup de déchéance impériale américaine ; tout est basé sur du faux, du toc et de la dette. Idem à cette époque pour l’empire bonapartiste :

« Oui, mon vieux, tu as raison. Nous payons maintenant le long mensonge où nous avons vécu, car tout était faux, fausse armée, fausse politique, fausse littérature, faux crédit et mêmes fausses courtisanes. Dire la vérité c’était être immoral. »

La république arrive avec Gambetta et ses cassages de jambe (Bernanos), et on se doute que Flaubert, malgré Sand, ne s’en contente pas. Il écrit à sa nièce Caroline, celle qui le ruinera :

« La République me paraît dépasser l’Empire en bêtise. On parle toujours des armées du Centre et on ne les voit pas. On promène les soldats d’une province à l’autre, voilà tout. »

Il voit un monde nouveau naître, bien plus nul que l’ancien, celui du règne de la quantité et de la médiocrité qui finit sous nos yeux en ce moment. À mon avis, et je l’ai prouvé, Chateaubriand a parfaitement traité cette question dans la conclusion des Mémoires d’Outre-tombe. Mais notre génial Flaubert ajoute que la prochaine guerre sera mondiale :

« Quoi qu’il advienne, le monde auquel j’appartenais a vécu. Les Latins sont finis maintenant c’est au tour des Saxons, qui seront dévorés par les Slaves. Ainsi de suite. Nous aurons pour consolation, avant cinq ou six ans, de voir l’Europe en feu ; elle sera à nos genoux, nous priant de nous unir avec elle contre la Prusse. »

Il annonce la guerre civile de la Commune :

« Dans un mois tout sera fini, c’est-à-dire le premier acte du drame sera fini, le second sera la guerre civile. »

À George Sand il écrit encore :

« Paris finira par être affamé et on ne lui porte aucun secours. Les bêtises de la République dépassent celles de l’Empire. Se joue-t-il en dessous quelque abominable comédie ? Pourquoi tant d’inaction ? »

Il voit pulluler les pauvres partout, dont on ne me parla jamais au cours des humanités pourtant poussées :

« Nous n’avons eu mardi dernier que trois cents pauvres environ. Que sera-ce cet hiver ? Quelle abominable catastrophe et pourquoi ? Dans quel but ? Au profit de qui ? Quel sot et méchant animal que l’homme et comme c’est triste de vivre à des époques pareilles. Nous passons par des situations que nous estimions impossibles, par des angoisses qu’on avait au Ve siècle, quand les Barbares descendaient en Italie. »

Il semble que jamais fatigués nous allions vers de nouveaux désastres grâce au virus et au reste !

Nous sommes d’accord sur le reste. Un monde laid et bête va naître, qui va du reste détruire le génie allemand si flamboyant sous Napoléon — voyez mes textes à ce sujet, dédiés à Robert Steuckers, et publiés dans le recueil sur Guénon et les gilets jaunes) :

« J’ai le sentiment de la fin d’un monde. Quoi qu’il advienne, tout ce que j’aimais est perdu. Nous allons tomber, quand la guerre sera finie, dans un ordre de choses exécrable pour les gens de goût. Je suis encore plus écœuré par la bêtise de cette guerre que par ses horreurs. »

À Claudius Popelin, Flaubert écrit le 28 octobre dans une tonalité presque guénonienne :

« Je suis convaincu que nous entrons dans un monde hideux où les gens comme nous n’auront plus leur raison d’être. On sera utilitaire et militaire, économe, petit, pauvre, abject. La vie est en soi quelque chose de si triste, qu’elle n’est pas supportable sans de grands allégements. Que sera-ce donc quand elle va être froide et dénudée. Le Paris que nous avons aimé n’existera plus. »

Il rêve d’un ailleurs, souvent bédouin d’ailleurs :

« Mon rêve est de m’en aller vivre ailleurs qu’en France, dans un pays où l’on ne soit pas obligé d’être citoyen, d’entendre le tambour, de voter, de faire partie d’une commission ou d’un jury. Pouah ! Pouah !

Je ne désespère pas de l’humanité, mais je crois que notre race est finie. C’en est assez pour être triste. Si j’avais vingt ans de moins, je reprendrais courage. Et si j’avais vingt ans de plus, je me résignerais. »

Il sent le retour du refoulé catholique, celui qui va amener des Péguy et justement exaspérer quelques années plus tard des génies comme Bloy, Drumont ou Bernanos :

« En fait de résignation, je vous prédis ceci : la France va devenir très catholique. Le malheur rend les faibles dévots et tout le monde, maintenant, est faible. La guerre de Prusse est la fin, la clôture de la Révolution française. »

Il insiste — et il a raison, car la bêtise catho ou américaine est toujours d’actualité avec Trump ou ce pape :

« Je meurs de chagrin, voilà le vrai, et les consolations m’irritent. Ce qui me navre, c’est la férocité des hommes ; la conviction que nous allons entrer dans une ère stupide. On sera utilitaire, militaire, américaine et catholique, très catholique. »

Et puis il voit que l’Europe va entrer à cause des revanchards Français dans un siècle de guerres :

« … ces civilisés sauvages me font plus horreur que les cannibales. Et tout le monde va les imiter, va être soldat. La Russie en a maintenant quatre millions. Toute l’Europe portera l’uniforme. Si nous prenons notre revanche, elle sera ultra-féroce, et notez qu’on ne va penser qu’à cela, à se venger de l’Allemagne ; Le gouvernement, quel qu’il soit, ne pourra se maintenir qu’en spéculant sur cette passion. Le meurtre en grand va être le but de tous nos efforts. »

On arrête ici et on dédie ce triste texte à notre ami Jean Raspail. Dans la dernière lettre qu’il m’écrivit, il m’avait même dit que nous avions le pape du Camp des saints aux commandes…

Sources :

Nicolas Bonnal — Céline, le pacifiste enragé ; Guénon, Bernanos et les gilets jaunes ; chroniques sur a fin de l’histoire

Flaubert – Correspondance, Gallica BNF, 1859-1871

⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.